Você sabia que só 100 anos separam a Lei Áurea da Constituição de 1988?

Descubra como apenas 100 anos separam a Lei Áurea da Constituição Cidadã e o que isso revela sobre a evolução da cidadania no Brasil.

O tempo histórico às vezes nos engana. Cem anos podem parecer uma eternidade na vida de uma pessoa, mas, na história de um país, é apenas um instante. Foi nesse intervalo, entre a Lei Áurea, em 1888, e a promulgação da Constituição de 1988, que o Brasil passou por transformações sociais e legislativas profundas.

O período entre a Lei Áurea e a Constituição Cidadã não foi uma trajetória linear de progresso. Foi um caminho cheio de avanços e retrocessos, conquistas sociais e exclusões estruturais herdadas do passado escravista. A Constituição de 1988 representa a primeira tentativa real de enfrentar essas lacunas, consolidando direitos que a sociedade civil vinha reivindicando há um século.

1888: a abolição e a promessa de liberdade

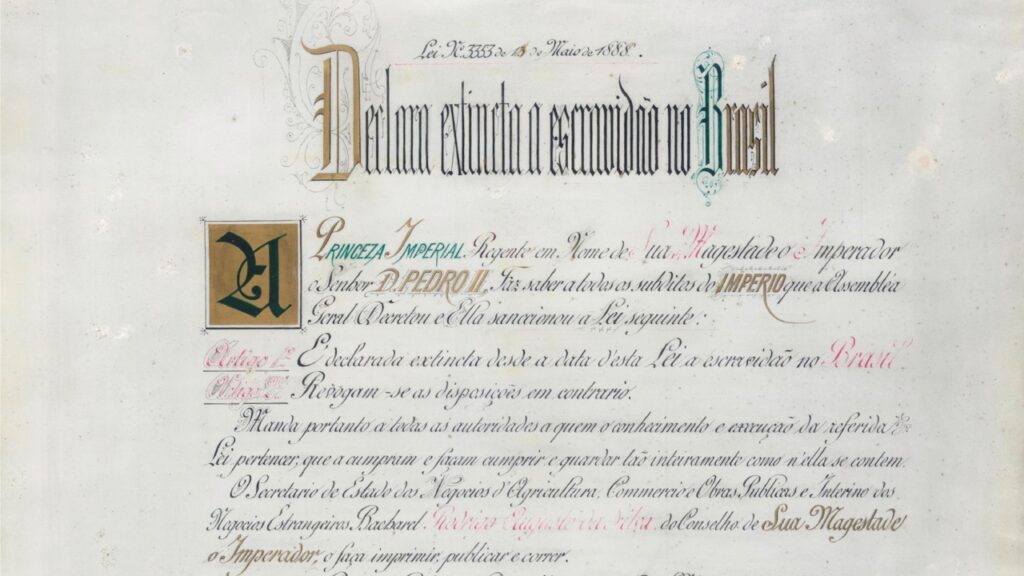

A data de 13 de maio de 1888 é central na história brasileira. Nela, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, pôs fim a mais de 350 anos de escravidão. No entanto, a lei em si era notavelmente breve, contendo apenas dois artigos: a declaração de abolição e a revogação de leis contrárias. Essa simplicidade legislativa é a chave para entender as limitações da abolição. A lei não previu qualquer tipo de inclusão social para os recém-libertos.

Sem um plano de transição, apoio do governo ou acesso à terra e à educação, os negros libertos foram deixados à própria sorte. Foram forçados a competir no mercado de trabalho com imigrantes europeus, que chegavam ao Brasil em larga escala e recebiam incentivos e apoio do Estado. Esse cenário de abandono estatal deu início a um processo de marginalização socioeconômica que se manifestou de diversas formas. Nas cidades, a falta de moradia e empregos formais empurrou a população negra para áreas precárias e, em muitos casos, para as periferias, um processo que se intensificou no Rio de Janeiro no início do século XX com as reformas urbanas que expulsaram comunidades pobres para os morros.

A abolição não pode ser vista como um ato de benevolência humanitária. Ela foi resultado de um complexo processo que combinou a pressão internacional, especialmente da Inglaterra que, desde 1833, já havia abolido a escravidão e pressionava o Brasil. A Lei Áurea também foi fruto do declínio da viabilidade econômica da escravidão e, principalmente, a resistência contínua dos próprios escravizados. A fuga em massa, a formação de quilombos e as revoltas minaram o sistema por dentro. O abandono estatal pós-1888 foi a semente de profundas desigualdades sociais, consolidando um racismo que não se baseava mais na escravidão, mas em estruturas sociais e econômicas de exclusão.

O mito da democracia racial

A ausência de políticas públicas após a abolição foi um fator decisivo para a consolidação do racismo estrutural no Brasil. Na época, intelectuais influenciados por teorias racialistas europeias, que defendiam a superioridade da raça branca, ajudaram a fundamentar as desigualdades, estigmatizando a população negra e reservando-lhe papéis subalternos na sociedade.

Nesse contexto, surgiu o mito da “democracia racial”, popularizado por Gilberto Freyre na obra Casa-Grande & Senzala (1933). A ideia de que brancos e negros viviam em plena harmonia, sem conflitos raciais, tornou-se uma narrativa oficial que mascarou a realidade da segregação e da desigualdade. O sociólogo Florestan Fernandes, em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes (1964), desmantelou esse mito. Ele demonstrou que a exclusão da população negra não era resultado de ódio explícito, mas de uma omissão sistemática de oportunidades, perpetuando a marginalização. O mito da democracia racial funcionou como uma “barreira invisível”, justificando a passividade do Estado e perpetuando desigualdades que a sociedade brasileira ainda luta para superar.

É crucial destacar que, nesse cenário de luta, as mulheres negras tiveram um papel fundamental e muitas vezes invisibilizado. Escritoras como Maria Firmina dos Reis, já em 1859, publicavam textos que denunciavam a escravidão, e no início do século XX, mulheres como Carolina Maria de Jesus, em sua obra Quarto de Despejo, expuseram a realidade da miséria e da exclusão social. A luta dessas mulheres, muitas delas à frente de coletivos e organizações, foi essencial para manter a resistência e a produção de uma contranarrativa ao racismo.

O início da república

A Proclamação da República, em 1889, não significou liberdade e igualdade para a população negra. Pelo contrário, a Primeira República (1889-1930) foi um período de aprofundamento da exclusão. A Constituição de 1891 instituiu o voto restrito a homens alfabetizados. Essa medida, embora pareça neutra, excluiu a imensa maioria da população negra, que havia sido impedida de acessar a educação durante a escravidão. A cidadania se tornou um privilégio, não um direito.

A exclusão política foi acompanhada pela invisibilidade social. O governo republicano incentivou a imigração europeia, vista como parte de uma política de “branqueamento” da sociedade. Os imigrantes recebiam apoio do Estado, como lotes de terra e transporte, enquanto a população negra era abandonada à própria sorte, forçada a disputar empregos precários e moradias em áreas urbanas insalubres, aprofundando o racismo estrutural.

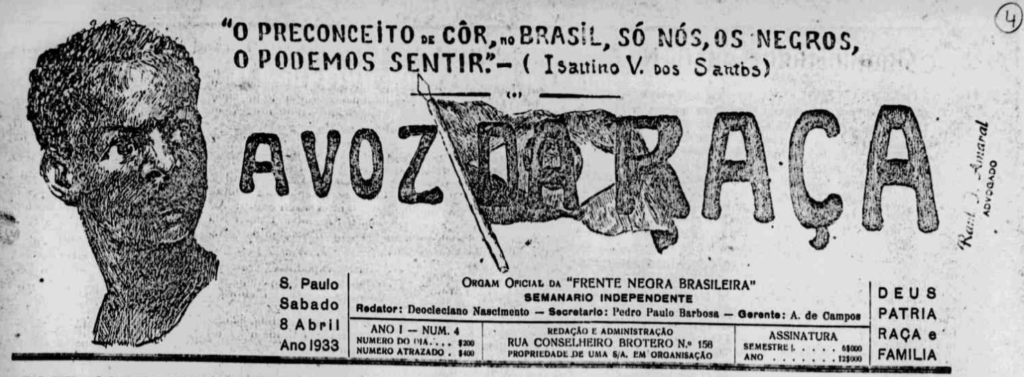

Nesse contexto, surgiram as primeiras organizações de luta. A Frente Negra Brasileira, fundada em 1931, foi uma das mais importantes, com o objetivo de combater a discriminação, promover a educação e a organização política da população negras.

A Era Vargas e os direitos trabalhistas

A Era Vargas (1930-1945) trouxe um novo cenário com a chegada dos direitos trabalhistas. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, garantiu direitos como salário mínimo e jornada de 8 horas. No entanto, esses avanços eram ambíguos para a população negra. Os direitos eram concedidos a trabalhadores formais, um setor onde a população negra tinha pouca inserção devido à marginalização.

Ao mesmo tempo, Getúlio Vargas promoveu uma política de “cultura nacional” que, embora valorizasse elementos afro-brasileiros como o samba e a capoeira, os despolitizava e os utilizava como símbolos de uma suposta harmonia racial. Essa estratégia reforçou o mito da “democracia racial”, uma narrativa que negava a existência do racismo e minimizava a urgência de políticas de reparação. Essa narrativa, popularizada por intelectuais como Gilberto Freyre, travou o debate sobre o racismo por décadas e invisibilizou as desigualdades que a população negra enfrentava.

Apesar da repressão do governo e da força do mito, as organizações do movimento negro continuaram a lutar. Eles denunciavam a falta de acesso à educação, à saúde e a empregos dignos, e o racismo diário que a população negra enfrentava.

Urbanização e desigualdades

A segunda metade do século XX foi marcada por um rápido êxodo rural, resultando em uma acelerada urbanização. Em 1970, a população urbana do Brasil superou, pela primeira vez, a população rural. No entanto, esse crescimento foi amplamente desordenado, sem planejamento urbano adequado. As cidades incharam, e as desigualdades sociais se tornaram visíveis no espaço.

A população negra e as camadas mais pobres, que migravam para as cidades em busca de novas oportunidades, foram frequentemente empurradas para as periferias e favelas, áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura. Essa segregação socioespacial reproduziu e aprofundou as exclusões que começaram após a abolição, tornando a urbanização um fenômeno que não apenas transformou a demografia do país, mas também reforçou e concentrou as tensões sociais e econômicas do século.

A ditadura e a redemocratização

O golpe militar de 1964 mergulhou o Brasil em um período de autoritarismo que duraria mais de 20 anos. Durante a ditadura, a repressão política foi severa, com perseguição, tortura e censura. Embora o regime não agisse de forma explícita contra a população negra, a ausência de liberdade política e a repressão a qualquer forma de organização popular sufocaram a luta por direitos raciais. O governo se valia da narrativa do “milagre econômico” para disfarçar a repressão e aprofundar as desigualdades sociais, que afetavam desproporcionalmente a população negra.

Apesar da violência do Estado, a segunda metade da ditadura viu uma gradual efervescência social. O Movimento Negro se reorganizou em um novo contexto, impulsionado por eventos internacionais, como a luta por direitos civis nos Estados Unidos e os movimentos de independência na África.

A força do Movimento Negro Organizado

O ano de 1978 marca um ponto de virada com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU). Fundado em um momento de abertura política, o MNU surge para denunciar o racismo e o mito da “democracia racial” de forma direta e sem meias-palavras. O movimento se destacou pela organização de protestos e manifestações, como o ato no Teatro Experimental do Negro, em São Paulo, que confrontou a violência policial e a discriminação cotidiana.

A luta do MNU e de outras organizações, como os Coletivos de Mulheres Negras, foi crucial para trazer à tona questões como o racismo institucional e a falta de acesso a serviços públicos. A discriminação no mercado de trabalho, o preconceito na imprensa e a violência policial passaram a ser pautas centrais.

O centenário da abolição e a Constituinte Cidadã

A campanha pela redemocratização, impulsionada pelas Diretas Já, criou o ambiente para a mobilização de diversos grupos. O centenário da abolição, em 1988, teve um papel simbólico e político fundamental. A data serviu para reforçar o debate sobre a dívida histórica do Brasil com a população negra, evidenciando que os problemas de exclusão não eram do passado, mas frutos de um racismo estrutural ainda vivo.

Essa efervescência social se refletiu diretamente na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). O Movimento Negro Unificado, juntamente com outros grupos, pressionou para que as demandas raciais fossem incluídas na nova Constituição. A Carta de 1988 se tornou a primeira a:

- Criminalizar o racismo: O Artigo 5º tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível, um avanço fundamental para o combate à discriminação.

- Reconhecer direitos de quilombolas: A Constituição reconheceu os direitos dos remanescentes de quilombos sobre suas terras, garantindo a proteção de suas culturas e territórios.

- Proibir qualquer forma de discriminação: O Artigo 3º definiu a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e raciais como objetivos fundamentais da República.

Uma reflexão sobre a dívida que o Brasil ainda tem

A gente aprende na escola que foi nesse dia que a Princesa Isabel “libertou” os escravizados. Mas a história, como vimos, é muito mais complexa e dolorosa do que isso.

A Lei Áurea não foi um ato de bondade, mas a culminação de uma pressão enorme e de anos de resistência dos próprios negros escravizados. Ela libertou os corpos, mas não ofereceu nada para os recém-libertos. Sem terra, sem educação ou apoio do governo, eles foram jogados à própria sorte. É por isso que, para o movimento negro, o 13 de maio não é uma data de vitória, mas de reflexão sobre o abandono histórico que a população negra sofreu.

A nossa Constituição de 1988 foi um avanço gigante, mas a luta por uma verdadeira igualdade, que vá além das leis, ainda é uma realidade no nosso dia a dia. A reflexão que fica é: o que podemos fazer hoje para finalmente pagar essa dívida histórica?