Qual o histórico da anistia no Brasil?

Entenda a história da anistia no Brasil, seus impactos na democracia e o debate atual sobre perdão a crimes contra o Estado de Direito.

Nunca vivemos num momento tão carregado de tensão quanto agora, com o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A ação penal que o acusa, junto de ex-ministros e aliados, reacende debates que pareciam adormecidos, mas que nunca deixaram de pulsar sob a superfície da vida política brasileira. Nesse contexto, volta com força o tema da anistia — sua função, seus limites e seus riscos.

Quando falamos de anistia, não estamos apenas revisitando capítulos antigos da ditadura militar (1964–1985), mas lidando com algo que pode determinar os rumos da democracia hoje. Seria possível, por exemplo, uma anistia que alcance quem responde por crimes graves — como destruição de instituições ou atentado à ordem democrática? O que a Constituição permite (ou proíbe)? E quais seriam os impactos que essa medida teria para vítimas, justiça e memória histórica do país?

Este blogpost se propõe a iluminar exatamente isso. Bora?

Fundamentos jurídicos da anistia

No direito, a anistia é um mecanismo que extingue a punibilidade. Em termos simples: o Estado decide perdoar crimes, geralmente de natureza política, como se eles nunca tivessem acontecido. A particularidade é justamente essa — não apenas interromper a pena, mas apagar as consequências legais da infração, restaurando a situação anterior ao delito.

Embora mais conhecida na esfera penal, a anistia também aparece em outros contextos. A anistia fiscal, por exemplo, serve para regularizar dívidas tributárias, perdoando multas e juros em troca do pagamento dos impostos atrasados. Já a anistia trabalhista foi aplicada no Brasil após a ditadura para reintegrar servidores e empregados que haviam sido punidos ou demitidos por motivos políticos, garantindo sua volta ao serviço.

Qual a diferença entre anistia, graça e indulto?

Na prática, muita gente confunde anistia com graça e indulto. Mas a lei brasileira diferencia claramente esses institutos, tanto pela forma de concessão quanto pelos efeitos. O Código Penal, no artigo 107, inciso II, estabelece que a anistia é coletiva e só pode ser concedida pelo Poder Legislativo, por meio de uma lei federal. O ponto central é que ela elimina completamente o crime e seus efeitos, devolvendo ao anistiado o mesmo status jurídico de antes da condenação.

Já a graça e o indulto são prerrogativas do Poder Executivo, aplicadas via decreto presidencial. A graça é individual — depende de pedido feito pelo próprio condenado ou por terceiros. O indulto é coletivo, mas restrito a um grupo específico de pessoas que atendem a certos critérios (como tipo de crime ou tempo de pena cumprida). Em ambos os casos, a pena é extinta, mas o crime continua registrado, o que mantém efeitos secundários como a reincidência.

A anistia ao longo da história brasileira

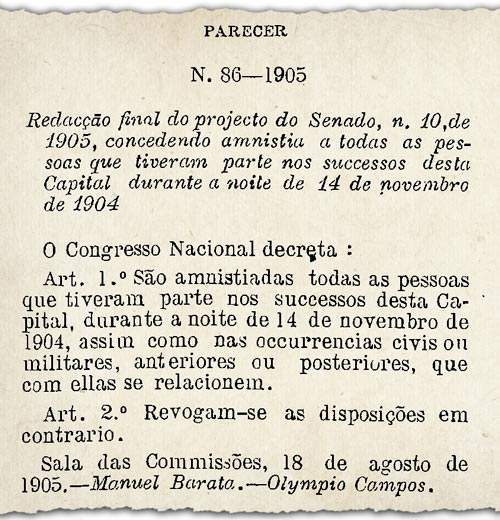

A anistia não é novidade no Brasil. Desde o Império, ela foi usada como recurso político em momentos de crise, quase como um “atalho” para tentar pacificar conflitos. Entre 1822 e hoje, o país já registrou cerca de 80 anistias — em média, uma a cada dois anos e meio.

A primeira foi assinada por D. Pedro I em 18 de setembro de 1822, apenas 11 dias depois da Independência, perdoando aqueles que tinham se posicionado contra a nova monarquia. Durante o turbulento período da Regência (1831–1840), foram mais de 20 anistias, concedidas em meio a revoltas como a Cabanagem (no Pará) e a Sabinada (na Bahia). Em 1840, uma dessas medidas buscou encerrar a Cabanagem, mas não conseguiu deter a Revolução Farroupilha, que só terminou anos depois, com um novo decreto de anistia em 1844. Na época, o senador Bernardo Pereira de Vasconcelos alertava que a anistia, sozinha, não desarmava facções. O que realmente encerrava os conflitos era a vitória militar.

Com a República, a responsabilidade passou para o Congresso Nacional. Em 1895, Ruy Barbosa defendeu a anistia para participantes da Revolta da Armada e da Revolução Federalista, apelando à generosidade como base para consolidar a nova ordem. Mas havia resistência: o senador Aristides Lobo, por exemplo, não aceitava incluir militares, temendo a “dissolução do Exército”. E houve até casos de descumprimento: os marinheiros da Revolta da Chibata (1910), que se renderam acreditando na promessa de perdão, foram traídos pelo governo Hermes da Fonseca, presos e executados. Uma decisão que levou o próprio Ruy Barbosa a protestar.

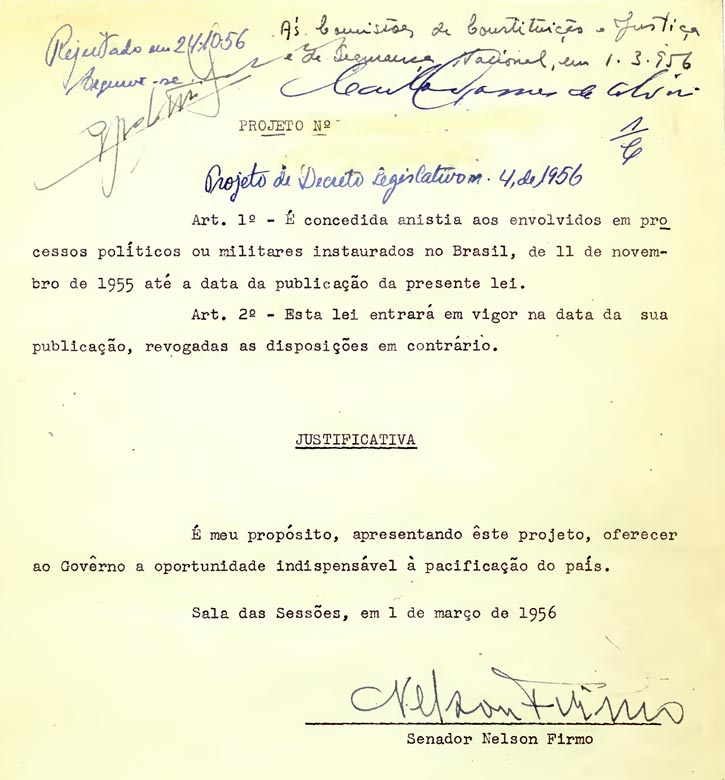

O ciclo da impunidade: de Jacareacanga a 1961

Ao longo do século XX, a anistia ganhou um traço perigoso: passou a ser usada como perdão a golpistas, incentivando reincidências. Foi assim em 1956, quando Juscelino Kubitschek, recém-eleito, concedeu anistia aos militares da Revolta de Jacareacanga, uma tentativa de golpe contra sua posse. O gesto pretendia pacificar, mas acabou funcionando como salvo-conduto: um dos beneficiados, o major Haroldo Veloso, voltou a conspirar e liderou a Revolta de Aragarças em 1959.

Na época, o senador Caiado de Castro criticou duramente a medida, dizendo que anistiar antes de a Justiça se pronunciar era perigoso, pois transformava golpistas em heróis e os incentivava a repetir os crimes.

A história se repetiu em 1961, quando os três chefes das Forças Armadas, que tentaram impedir a posse de João Goulart, foram anistiados por lei. Três anos depois, todos estiveram de alguma forma envolvidos no golpe de 1964. Para muitos historiadores, essas anistias construíram uma espécie de “cultura da impunidade” que naturalizou a ideia de que atentados à democracia poderiam ser resolvidos com perdão político.

O marco da Lei de Anistia de 1979

Esse ciclo atinge seu ponto mais emblemático com a Lei nº 6.683, de 1979, sancionada pelo general João Baptista Figueiredo, último presidente da ditadura militar. A lei foi fruto de uma pressão popular imensa, liderada pelo Movimento Feminino pela Anistia (de Therezinha Zerbini) e pelo Comitê Brasileiro pela Anistia, que pediam um perdão amplo e irrestrito para perseguidos políticos, presos e exilados.

Mas o texto aprovado não atendeu totalmente a esse clamor. Redigida pelo próprio governo, a lei concedia anistia não apenas a opositores, mas também a agentes do Estado acusados de crimes “conexos” — e aí entraram práticas como tortura, sequestro e assassinato. Em vez de ser apenas um instrumento de reconciliação, a lei se tornou também um escudo de proteção para quem havia cometido graves violações de direitos humanos.

Essa ambiguidade transformou a Lei de 1979 em um dos temas mais polêmicos da nossa história recente. No discurso, ela era apresentada como um “bálsamo que cicatriza feridas”. Na prática, consolidava um pacto político que garantiu impunidade aos responsáveis por crimes da ditadura.

STF x Corte Interamericana de Direitos Humanos

Três décadas depois, em 2010, a Lei de Anistia voltou ao centro das atenções. O Supremo Tribunal Federal foi provocado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a rever a interpretação da lei, justamente no ponto mais polêmico: o perdão estendido a agentes da ditadura acusados de tortura, assassinato e desaparecimentos forçados.

Na ocasião, o STF manteve a validade da lei por maioria apertada. Para os ministros que votaram a favor, tratava-se de um “acordo político” que havia viabilizado a redemocratização e, portanto, não poderia ser revisto judicialmente. O relator, ministro Eros Grau, chegou a afirmar que mexer na lei seria “reabrir feridas” e comprometer a transição democrática.

Poucos meses depois, no entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou o Brasil no caso Guerrilha do Araguaia, declarando que a anistia a crimes de tortura e desaparecimento forçado era incompatível com tratados internacionais de direitos humanos dos quais o país é signatário. Para a CIDH, violações graves não podem ser objeto de perdão estatal, pois ferem princípios universais de justiça.

Desde então, vive-se uma tensão permanente: no plano interno, o STF sustenta a interpretação de que a Lei de 1979 é válida em sua totalidade; no plano internacional, o Brasil acumula condenações por manter a impunidade em relação aos crimes da ditadura. Essa contradição projeta uma sombra sobre a democracia brasileira, pois mostra que ainda há feridas abertas e uma memória histórica inconclusa.

O risco da repetição no presente

Esse histórico é essencial para entender o debate atual. Ao longo de dois séculos, a anistia foi usada como instrumento político para “pacificar” crises. Mas, em muitas ocasiões, ela acabou produzindo o efeito contrário: estimulou reincidências, blindou criminosos e consolidou pactos de silêncio.

Agora, com o julgamento de Bolsonaro e de seus aliados no STF, e com projetos de lei que tramitam no Congresso para conceder anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, a pergunta é inevitável: o Brasil corre o risco de repetir o mesmo ciclo de impunidade?

Se de um lado há quem defenda a anistia como forma de “virar a página”, de outro há quem enxergue nela um grave retrocesso, capaz de fragilizar a democracia ao transmitir a mensagem de que crimes contra o Estado de Direito podem ser perdoados.