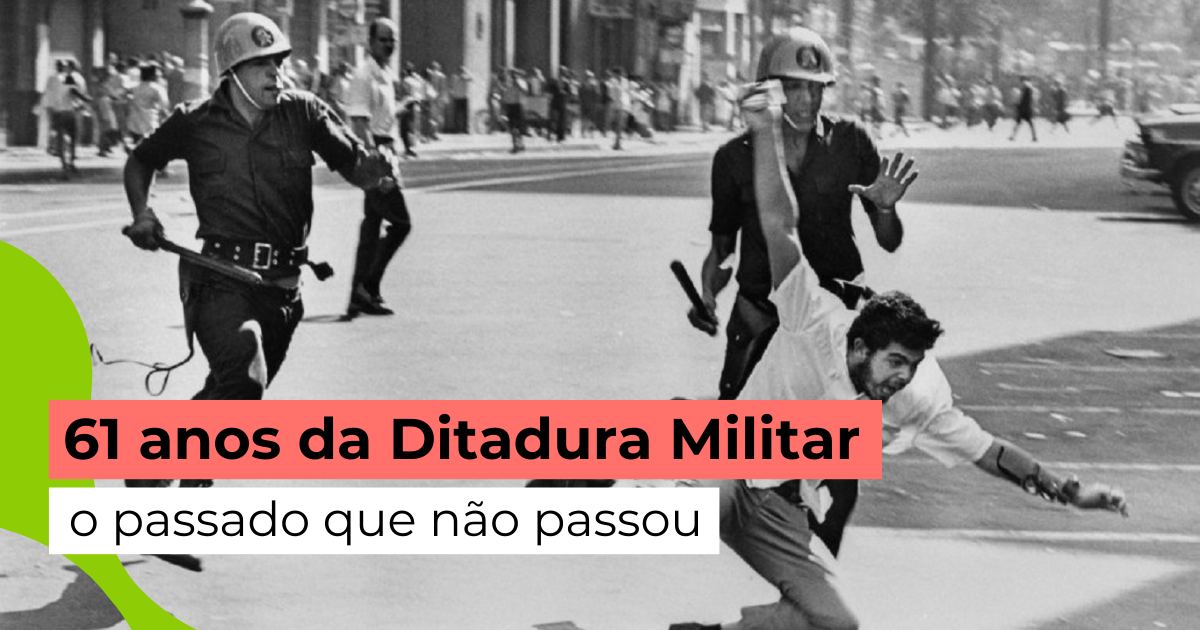

61 anos da ditadura militar: o passado que não passou

Há 61 anos, o golpe militar instaurou uma ditadura no Brasil. Entenda como esse passado ainda influencia a memória nacional.

Há 61 anos, em 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou o governo brasileiro e instaurou uma ditadura que durou 21 anos. Mesmo após todo esse tempo, o legado do regime autoritário permanece vivo: de homenagens controversas a generais em espaços públicos até debates acirrados sobre impunidade e reparação histórica.

Se você quer entender como a ditadura militar impacta o Brasil hoje e por que esse tema segue polarizando a política e a educação, mergulhe nesta análise atualizada.

As homenagens à ditadura

Um dos vestígios mais visíveis do regime é a presença de nomes de ruas, escolas e monumentos que homenageiam figuras ligadas à repressão. Essas referências geram debates acalorados: devem ser mantidas como “parte da história” ou revistas à luz das violações de direitos humanos?

O caso UFSC

O campus Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) leva o nome de João David Ferreira Lima, reitor entre 1968-1973. Em 2023, uma comissão interna após três anos de investigações concluiu que:

- Ferreira Lima denunciou estudantes e professores ao DOPS (Departamento de Ordem Política e Social).

- Permitiu infiltração policial no movimento estudantil.

- Assinou expulsões de alunos por motivação política.

O relatório recomendou a retirada da homenagem, argumentando que as ações do ex-reitor o desqualificam para ter seu nome associado ao campus. Segundo a comissão interna da UFSC:

“A documentação que comprova o comprometimento do ex-reitor Ferreira Lima com as violações de direitos humanos durante a ditadura militar, e a não defesa de seus administrados […] não o habilita mais em receber uma homenagem unânime e pacificada de parte da UFSC, tendo seu nome associado ao campus”.

Por que a revisão demorou décadas?

O nome foi atribuído ao campus em 2003, quando documentos sigilosos sobre o ex-reitor ainda estavam sob segredo de Estado. Apenas com a Lei de Acesso à Informação (2011) e o trabalho da Comissão Nacional da Verdade (2012-2014), evidências de sua colaboração com a repressão vieram à tona.

Mapeamento das homenagens pelo Brasil

A persistência de nomes ligados à ditadura em logradouros públicos não é acidental – é um sintoma da descontinuidade da justiça de transição no Brasil. Enquanto países como Argentina e Chile removeram a maioria das homenagens a militares, o Brasil ainda convive com símbolos que naturalizam o autoritarismo.

Logradouros Públicos

| Cidade | Nome Atual | Homenageado | Contexto Histórico |

| Porto Alegre (RS) | Av. Pres. Castello Branco | Humberto Castello Branco | Líder do golpe de 1964, seu governo iniciou a cassação de mandatos e a perseguição a opositores. |

| João Pessoa (PB) | Rua Pres. Médici | Emílio Garrastazu Médici | Seu mandato (1969-74) foi marcado pela “Guerrilha do Araguaia” e pelo aumento de desaparecimentos políticos. |

| Altamira (PA) | Trav. Pres. Ernesto Geisel | Ernesto Geisel | Apesar da abertura “lenta e gradual”, seu governo manteve torturas e censura (caso Vladimir Herzog, 1975). |

Instituições de ensino

- Colégio Estadual 31 de Março (Alexânia-GO): data simbólica do golpe.

- Escolas com nomes de generais: presentes em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, muitas foram batizadas durante a ditadura, em uma estratégia de doutrinação ideológica via educação.

A disputa por memória

Essas permanências no espaço público refletem uma disputa narrativa mais ampla.

De um lado, os defensores das homenagens argumentam que celebram “patriotas” que protegeram o país do “comunismo”. Do outro, historiadores e movimentos sociais apontam que essas nomeações glorificam um período marcado por violações sistemáticas de direitos humanos e apagam as histórias de resistência.

Em contraponto, surgiram iniciativas de memorialização das vítimas. O emblemático monumento “Tortura Nunca Mais” em Pernambuco, o Memorial da Resistência de São Paulo (instalado no antigo DOI-CODI) e projetos como “Ruas de Memória” buscam reequilibrar essa balança, propondo substituir nomes de repressores por homenagens a vítimas como Vladimir Herzog ou a valores democráticos.

Por que revisitar esses símbolos em 2024?

O debate sobre as homenagens não é sobre “apagar a história”, mas sobre qual história contamos:

- Justiça simbólica: Nomes em espaços públicos validam valores. Homenagear torturadores envia a mensagem de que violações podem ser absolvidas pelo esquecimento.

- Educação crítica: Uma rua nomeada após um presidente ditatorial, sem contextualização, banaliza o autoritarismo. Propostas como placas explicativas (adotadas em Berlim para nomes nazistas) poderiam equilibrar memória e crítica.

- Reparação pendente: Das 434 vítimas fatais da ditadura, apenas 10% tiveram restos mortais localizados. Enquanto isso, muitos torturadores seguem impunes – não por falta de provas, mas devido à Lei de Anistia (1979), ainda um obstáculo jurídico.

A Lei da Anistia (1979)

Promulgada em 28 de agosto de 1979, durante o governo do general João Figueiredo, a Lei nº 6.683 foi um marco no processo de abertura política controlada pelos militares. Seu objetivo declarado era promover a “reconciliação nacional”, mas seu legado permanece polarizado. Para uns, foi um passo necessário para a redemocratização; para outros, um instrumento que perpetuou a impunidade de crimes de Estado.

O conteúdo da lei: direitos e ambiguidades

A lei previa benefícios a perseguidos políticos, mas também garantia anistia a agentes do regime. Veja os principais pontos:

Benefícios aos perseguidos políticos

- Libertação de presos: Incluindo figuras como Paulo Freire (preso em 1964) e líderes estudantis.

- Retorno de exilados: Como Betinho e Fernando Gabeira, que voltaram ao Brasil após anos no exterior.

- Restituição de direitos: Cassados por atos institucionais como o AI-5 (1968).

- Reparações trabalhistas: Para servidores públicos demitidos por motivos políticos.

Anistia Recíproca

O artigo 1º estendia o perdão jurídico a agentes do Estado acusados de crimes como tortura e desaparecimentos forçados. Essa interpretação foi defendida pelo governo como essencial para a transição, mas criticada por setores da sociedade civil.

Principais críticas

A questão da impunidade

A principal crítica é que a lei igualou vítimas e algozes, impedindo o julgamento de crimes contra a humanidade. Enquanto presos políticos foram libertados, torturadores como Carlos Alberto Brilhante Ustra (responsável por sessões de tortura no DOI-CODI) nunca foram criminalmente responsabilizados.

Em 2010, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por 7 votos a 2, que a anistia valia para ambos os lados, baseando-se na interpretação de que a lei representava um pacto de transição. Essa decisão foi criticada por:

- Organizações de direitos humanos, que argumentam que tortura é crime imprescritível segundo tratados internacionais.

- A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2010 condenou o Brasil no Caso Gomes Lund (“Guerrilha do Araguaia”), por não investigar os crimes da ditadura.

Os limites da reparação

Embora a lei previsse indenizações e reconhecimento público, muitas famílias de desaparecidos políticos nunca tiveram acesso aos corpos de seus parentes. Documentos militares seguem sob sigilo, e casos como o do jornalista Vladimir Herzog (morto em 1975) só foram reclassificados como assassinato décadas depois.

A batalha jurídica atual

- MPF (Ministério Público Federal): Ainda tenta processar agentes por ocultação de cadáver (considerado crime permanente).

- OAB (Ordem dos Advogados do Brasil): Propõe nova ação no STF com base em decisões internacionais.

- Comissão de Mortos e Desaparecidos: Retomada em 2023, busca localizar restos mortais e esclarecer circunstâncias de mortes.

A polarização política atual

O debate sobre a ditadura militar (1964-1985) transcende a discussão histórica e se insere no cerne da polarização política contemporânea. Enquanto alguns setores defendem revisões críticas do período, outros resgatam símbolos do regime como bandeira ideológica, refletindo um conflito narrativo que impacta instituições, cultura e educação.

O passado no presente: discurso político e representações

A ditadura é frequentemente invocada em discursos públicos, com abordagens divergentes:

Na retórica política

- Defesa de medidas autoritárias: Alguns políticos propõem políticas inspiradas no regime, como restrições a direitos civis, justificadas como “controle da ordem pública”.

- Minimização de violações: Setores conservadores argumentam que a repressão foi uma “resposta necessária à ameaça comunista”, citando o contexto da Guerra Fria.

- Contranarrativas: Grupos progressistas acusam essas posições de “revisionismo negacionista”, enquanto críticos da esquerda alegam uso “seletivo” da história para fins partidários.

Na cultura e na mídia, o período segue sendo revisitado com enfoques variados. O filme Ainda Estou Aqui (2024), vencedor do Oscar, gerou reações polarizadas, incluindo boicotes de grupos conservadores.

Consequências da polarização para a democracia

A divisão sobre a memória da ditadura tem reflexos concretos na sociedade. Um dos efeitos mais preocupantes é a fragilização institucional. Eventos como as invasões de 8 de janeiro de 2023, que remetem a táticas de desestabilização usadas durante o regime, exemplificam como a descredibilização de mecanismos democráticos – como propostas de fechamento do STF – ecoa retóricas autoritárias dos anos 1960.

A polarização também alimenta a violência política e a desinformação. Discurso de ódio enquadrando adversários como “inimigos” (com termos como “comunistas” ou “fascistas”) replica a lógica da Guerra Fria, enquanto fake news históricas disseminam narrativas falsas, como a negação da tortura ou a alegação de amplo apoio popular ao regime.

Por que o ensino da ditadura é fundamental?

A educação sobre o período autoritário não é apenas uma questão histórica, mas democrática. Conhecer os mecanismos de repressão – como a censura à imprensa e a perseguição a artistas – ajuda a identificar riscos atuais ao Estado de Direito.

Garantir justiça histórica também significa dar voz às vítimas. Projetos como o “Marcas da Memória”, da Comissão de Anistia, incentivam escolas a incluir relatos de ex-presos políticos e familiares de desaparecidos, humanizando o debate. Paralelamente, combater a desinformação exige abordagens pedagógicas que liguem o passado ao presente – por exemplo, discutindo como fake news sobre a ditadura ecoam táticas de manipulação usadas pelo regime.

Direitos humanos e a busca por justiça

Apesar dos avanços, casos emblemáticos continuam sem solução. O soldado Bergson Gurjão Farias, morto em 1974 durante o Massacre da Quintinha (RJ), segue desaparecido, e operações recentes de busca em áreas militares não localizaram seus restos. A Casa da Morte de Petrópolis, centro clandestino de tortura onde pelo menos 20 pessoas foram executadas, teve sua localização confirmada apenas em 2023, mas escavações ainda não foram autorizadas.

Por que isso não pode cair no esquecimento?

A reparação às vítimas da ditadura permanece uma dívida histórica do Estado brasileiro. Muitas famílias jamais puderam velar seus entes queridos ou receber explicações sobre seus destinos. A ausência de justiça não só prolonga o sofrimento dessas pessoas, mas também envia uma mensagem perigosa: a de que violações de direitos humanos podem ficar impunes. Preservar a memória desses crimes não é apenas um ato de respeito às vítimas — é um alerta para que a história não se repita.

Precisa de um plano de estudos rápido e gratuito?

Então o Extensivo Correria Enem 2025 é o perfeito para você! Criado pela equipe do Curso Enem Gratuito, esse plano de estudos é prático, gratuito e feito para quem tem pouco tempo, mas quer mandar bem na prova.

Clique aqui e comece a estudar agora!